기물파손죄란 죄는 없다.

흔히 들어봤을 단어인데 그런 죄가 없다는 것이 말이 안 된다고 생각할 것이다. 물론 “기물파손죄”라는 말을 들었을 때 떠올리는 것에 해당하는 죄는 있다. 다만 그 이름이 “기물파손죄”가 아닐 뿐이다.

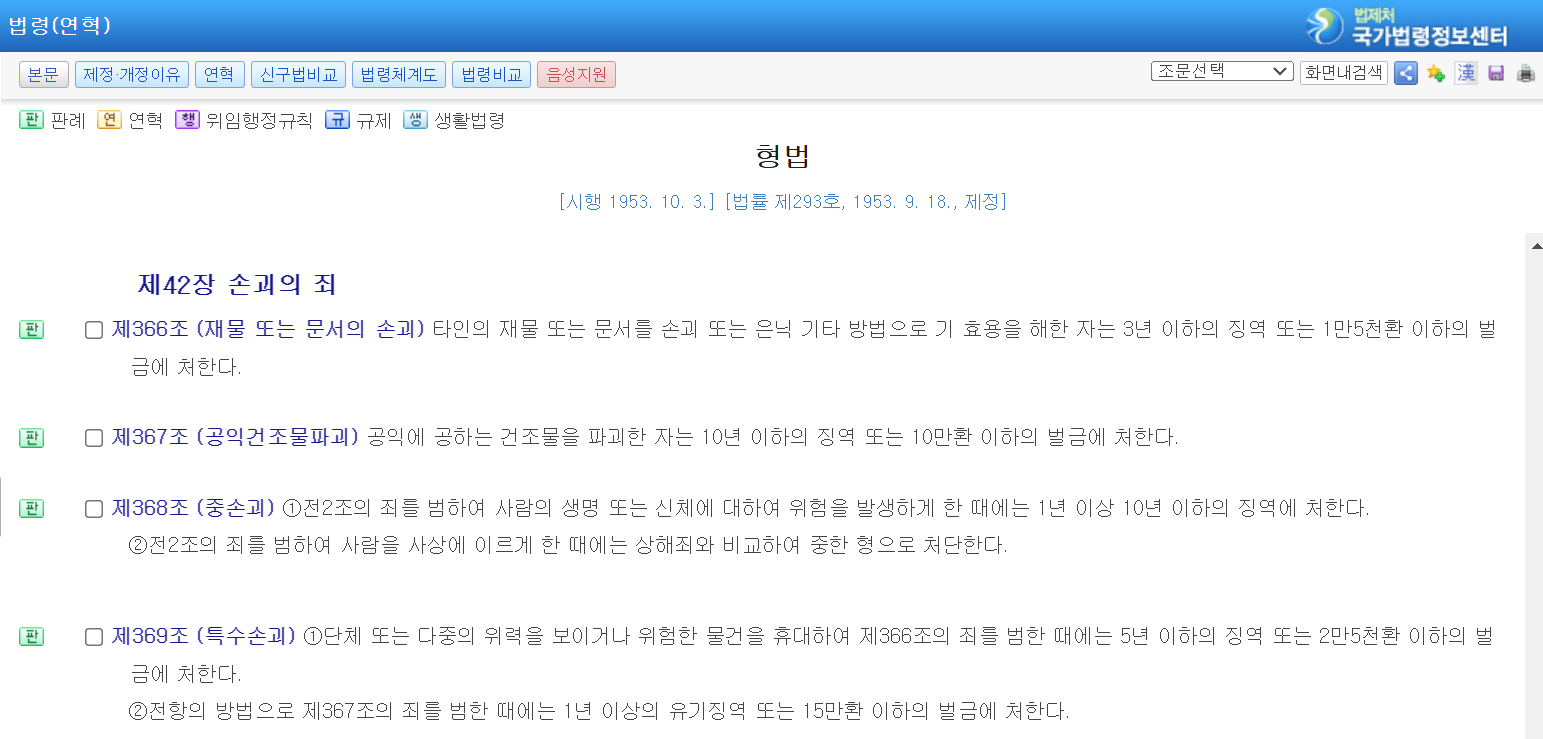

우리 형법에는 재물손괴죄

형법

제366조(재물손괴등) 타인의 재물, 문서 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 기 효용을 해한 자는 3년이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다.

우리 형법에는 “기물파손죄”란 죄는 없고 “재물손괴죄”가 있다. 기물파손죄라는 단어를 들었을 때 떠올리는 이미지는 이 재물손괴죄에 포함되어 있다.

그런데 일상적 용어로 사용하는 “기물파손죄”과 “재물손괴죄”는 그 뉘앙스가 좀 다르다. 파손의 사전적 정의는 “깨어져 못 쓰게 됨. 또는 깨뜨려 못 쓰게 함.”이므로 주로 물리적 훼손을 의미한다.

반면 재물손괴죄는 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 물건의 효용을 해하면 성립하므로 반드시 물리적으로 훼손하는 것만 재물손괴죄가 되는 것은 아니다. 특히 기타 방법으로 효용을 해하는 것에 기상천외한 것이 많은데 판례도 다양하다.

대표적인 것이 남의 차량 주변에 물건을 쌓아 차량을 일정 시간 동안 뺄 수 없게 한 경우(2019도13764)이다. 수험 당시에도 독특하고 중요한 판례라며 강조되었던 것이다. 차량은 전혀 훼손되지 않았지만 일시적으로 쓸 수 없게 되었기 때문에 효용이 훼손되었다고 본 것이다. 자동문이 자동으로 열리지 않게 하여 수동으로만 열리도록 한 경우(2016도9219)도 있다.

그릇에 방뇨해서 사람이 쓸 수 없게 하는 것, 그림에다가 “불길”이라는 문자를 적어 벽에 걸어둘 수 없게 하는 것 또한 교과서에서 드는 대표적인 사례였는데 우리 판례는 아닌듯하다.

이처럼 우리가 흔히 “기물파손죄”라고 부르는 것은 정확히는 “재물손괴죄”이고 이 죄는 꼭 물리적 훼손만을 의미하는 것은 아니다.

그런데, 형법 제366조의 이 재물손괴죄에는 “기물”이라는 말도 “파손”이라는 말도 없다. 실제 용어와 일상적 용어가 다르려면 그 건덕지가 있어야 하는데, 재물손괴죄에는 그 단어들이 전혀 없다. 대체 “기물파손죄”라는 말은 어디서 온 것인가.

바뀐 것도 아니다

예전에는 “기물파손죄”였다가 법이 개정되어서 “재물손괴죄”로 바뀐 것도 아니다.

1953년 제정된 최초의 형법 시절부터 손괴의 죄라는 항목 아래 “재물 또는 문서의 손괴죄”라고 하여 손괴죄라는 표현을 쓰고 있었다. 당시에는 문서가 죄명에 있었을 뿐 결국 “재물손괴죄”와 유사하다.

역시 여기도 “기물”도 “파손”도 없다.

더 이전으로 올라가면 기물손괴

위에서 최초의 형법 시절부터 “재물손괴죄”에 가까운 표현을 썼다고 했지만, 그 이전까지 가면 달라질 수 있다. 대한민국 형법은 1953년 첫 제정되었는데, 독립은 1945년이고 정부수립은 1948년이니 그 기간동안의 공백이 있다.

대한민국 형법이 제정되기 전까지는 ‘구형법’이라는 것이 적용되었다. 일제강점기 시절 일본은 1912년 조선형사령을 발표하여 일본 형법을 식민지 조선 지역에 적용한다. 일제강점기 및 대한민국 형법 제정 전까지 적용되었던 이 형법을 ‘구형법’이라고 부른다.

구형법

제261조[기물 손괴] 전 3조의 기재한 이외에 물건을 손괴 또는 상해한 자는 3년 이하의 징역 또는 500원(5만환) 이하의 벌금 혹은 과료에 처한다..

그런데 구형법에서는 현재의 재물손괴죄에 대략적으로 상응하는 죄를 “기물손괴죄”라고 부른다. 현재 일본 형법도 제261조 기물손괴죄(器物損壊罪)를 규정하고 있다.

일제강점기 및 1953년까지 적용된 구형법의 영향으로 “기물손괴죄”라고 부르는게 익숙했었다면 그 영향으로 “기물”이라는 표현이 많이 사용되었을 가능성도 있다.

그런데 여전히 “파손”이라는 표현은 어디서 나왔는지 불분명하다. 구형법도 “기물손괴죄”지, “기물파손죄”는 아니다.

손괴보다 직관적인 파손

사실 파손이라는 표현이 어디서 왔는지는 알 수 없다. 그래도 추측으로는 파손이라는 표현이 직관적이어서 그랬을 것으로 보인다. 파손은 일상적으로도 사용도지만 손괴는 법률 용어 외에는 사용되지 않으니까.

또 손괴는 물건을 못 쓰게 하는 고의적인 행위를 구체적으로 가리키지만 파손은 망가진 상태도 표현할 수 있어 훨씬 사용 범위도 넓다. 실수로 폰을 떨어뜨려 액정이 깨졌다면 “폰이 파손되었다.”고 할 수는 있지만 “폰이 손괴되었다.”고 할 수는 없다.

언론 기사를 보면 “기물을 파손하였다.” 또는 “기물 파손”은 대충 보아도 1992년부터도 사용되었고 최근에도 빈번히 사용된다. 특히 다른 아파트 아이가 단지 놀이터를 사용하자 경찰에 “기물파손”이라고 신고하여 논란이 된 사건의 기사도 굳이 재물손괴라고 정정하지는 않는 것으로 보아 기물파손은 일상적 표현이라고 보아야 할 것 같다.

단상

이건 “기물파손죄라는 말을 많이 쓰지만, 정식 용어는 재물손괴죄다”라는 깨알 상식 이상의 큰 의미는 없긴 하다. 일상적으로 기물을 파손한다고 하면 그 뜻은 명확히 알아들을 수 있다. 다만 단순한 오해도 아니고 전혀 다른 표현이 통용된다는 점은 일상의 언어와 법의 언어가 상당히 다른 궤적을 그리며 발전하는 것이 아닐까 하는 생각을 하게 한다.

'로스쿨생 생각' 카테고리의 다른 글

| 주취감경에 대한 단상 (3) | 2025.01.03 |

|---|---|

| 눈사람 판결 (2) | 2024.12.01 |

| 로스쿨 면접 문제 : 원칙과 규범의 정립(자작6) (3) | 2024.09.25 |

| 로스쿨 면접 문제 : 갈등 상황의 해결(자작5) (2) | 2024.09.24 |

| 여주법원과 도자기 (0) | 2024.08.22 |